“夏至南风到,三晴两雨泡,”根据夏至时节的风,能预测天气吗? 老祖宗的天气预报!老话说得好:“夏至三庚便数伏”。夏至一到,街坊邻居们就开始琢磨今年三伏天到底有多热。作为一个在南方被蒸过、在北方被烤过的“资深夏日体验官”,我太懂这种对三伏天又爱又怕的心情了。今天咱们聊聊这个有趣的民间预测法,顺便教大家几招“以食制热”的小妙招。

我家楼下王奶奶有个绝活——每年夏至这天,她只要站在阳台闻闻空气,就能预测出三伏天的热度等级。问她秘诀,她总是神秘一笑:“夏至响雷公,三伏晒死虫;夏至雨绵绵,三伏汗涟涟”。

这些流传千年的农谚可不是随便说说的: - 夏至当天大晴天 → 三伏天可能热得冒烟 - 夏至下雨或阴天 → 三伏天可能闷得像蒸笼 - 夏至刮东南风 → 准备好迎接“烧烤模式” - 夏至吹西北风 → 说不定能盼来几个凉快天

虽然比不上气象台的卫星云图,但这些经验之谈胜在生动有趣,就像老祖宗给我们留下的生活盲盒。

不管预测结果如何,未雨绸缪总没错。作为美食爱好者,我始终相信“食疗胜于药疗”。这就掏出压箱底的“抗热食谱”,专治各种三伏天不适。

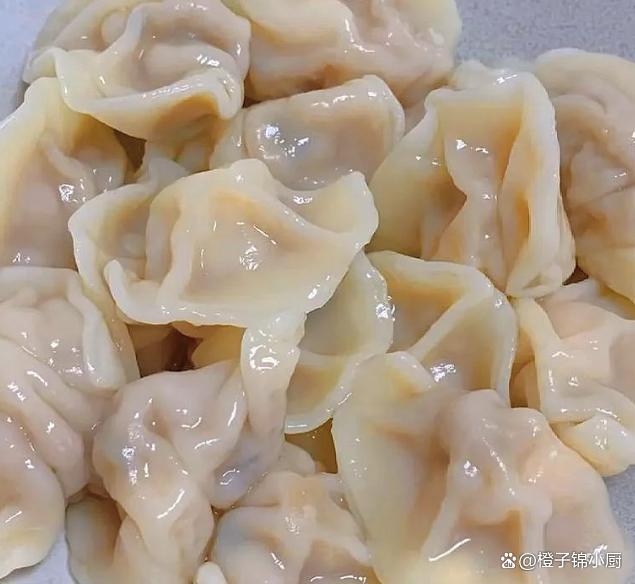

北方有“头伏饺子二伏面”的说法,可不是随便吃吃的。饺子皮用冷水和面,馅料选黄瓜、西葫芦这些含水量高的蔬菜,蘸料里多放醋和蒜泥,开胃又发汗。我的私房配方包括虾仁+冬瓜馅(鲜甜多汁)、鸡肉+苦瓜馅(清热降火)、三文鱼+莴笋馅(富含欧米伽3)。包饺子时记得多捏几个褶,据说褶子越多越能“捏住福气”,热天也能保持好胃口。

到了中伏,就该面条登场了。这时候的面条要吃得讲究:老北京偏爱芝麻酱凉面,四川人钟情鸡丝凉面,上海人喜欢葱油拌面,广东人独爱云吞面。我的创新吃法是把面条煮好后过冰水,配上手撕鸡胸肉、冰镇黄瓜丝、薄荷叶,浇上自制的酸辣汁,保证你吃完还想舔碗底。

末伏最神奇——越是热越要喝热汤!广东人的老火靓汤、福建人的四物汤、江浙人的冬瓜汤,都是“以热攻热”的高手。推荐三款简单易做的:冬瓜薏米老鸭汤(清甜不油腻)、莲藕排骨汤(补气又养颜)、酸梅汤(冰镇后喝更过瘾)。喝汤时别吹空调,让身体自然发汗,反而会觉得通体舒畅。这大概就是中医说的“顺应天时”吧。

现在年轻人玩得更时尚,我朋友圈里就流行这些新派预测法:夏至当天奶茶销量爆单说明三伏天会更热(毕竟要囤冷饮);共享单车座位温度烫屁股程度与三伏热度成正比;猫咪躺地板面积摊得越平预示夏天越难熬。还有个更科学的办法——查查夏至当天的“体感温度排行榜”,对比往年数据就能猜个八九不离十。不过说真的,与其纠结三伏天有多热,不如想想怎么把日子过得有滋有味。

象泰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。